こんにちは!! てっち(@simplelike0112)です。

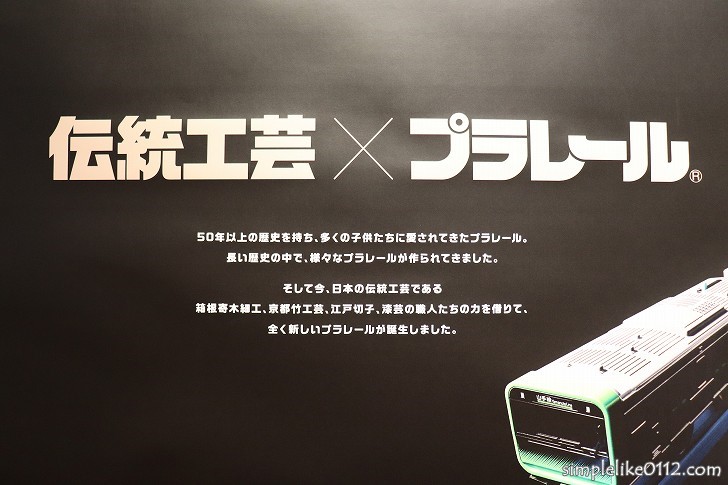

プラレール博in大阪『2018』で【伝統工芸×プラレール】なるものを見てきました。

【伝統工芸×プラレール】はプラレールを伝統工芸職人の技で作った作品のことです。

どんな作品だったのでしょうか??

ではさっそく紹介しま~す!!

プラレール博in大阪2018については、【前編】と【後編】に分けて紹介していま~す!!

プラレール博前編>>>プラレール博in大阪『2018』完全版【前編】無料エリア・巨大ジオラマ・スタンプラリーで楽しもう!

プラレール博後編>>>プラレール博in大阪『2018』完全版【後編】シンカリオンとアトラクションゾーンの楽しみ方!

【伝統工芸×プラレール】って?

子供達に大人気のプラレールの車両を日本の伝統工芸職人の技で作ったものです。

なかなかイメージが湧いてこないかもしれませんね~。

まずは伝統工芸×プラレールに使われている、職人達の技を紹介します。

- 江戸切子

- 箱根寄木細工

- 京都竹工芸

- 漆芸

日本の伝統工芸4つの技を使って、プラレール車両が華麗に変身します。では一つずつ紹介しますね~!!

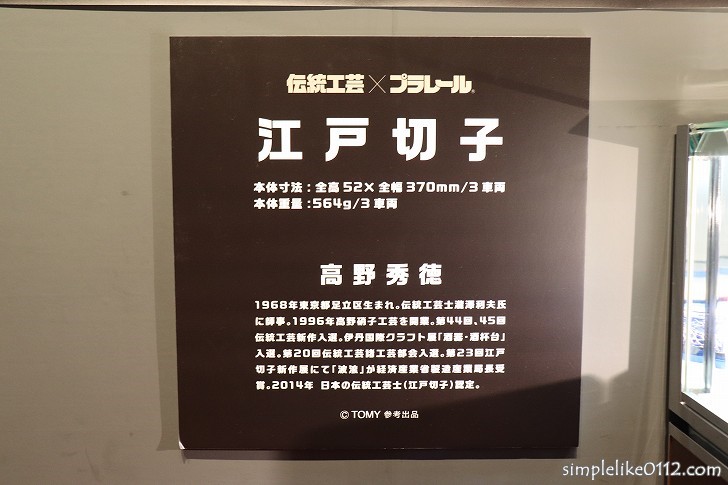

1.江戸切子のプラレール

江戸切子とはどのような伝統工芸なんでしょうか?

このようなグラスみたことあると思います。赤、青、透明のガラスに切子細工を施したグラスです。

江戸切子は薄いガラスに切子細工を施しているのが特徴です。それに対して色被せ(いろきせ)と呼ばれ、表面に着色ガラス層をつけたガラスに切子細工を施したものが薩摩切子と呼ばれています。

※上記商品は、伝統工芸プラレールの作者とはまったく関係のない商品です。参考のために載せています。

江戸切子(えどきりこ)とは江戸末期に江戸(現在の東京)で始まったカットグラス工法のガラス工芸・ガラス細工である。伝統工芸に認定されているガラス工芸品・地域ブランドの一つ。

江戸切子は透明な鉛ガラス(透きガラス)に鑢や金棒と金剛砂によって切子細工をし、木の棒等を用いて磨き行った手作業による手摺り工程による細工によって制作されたものと考えられている。

Wikipediaより引用

3両編成の江戸切子プラレールが展示されていました。

とても美しいです。ディスプレイの光の反射でキラキラと輝いています。

展示品は動いていません。

このプラレールを作ったのは、高野秀徳氏です。

高野秀徳氏は、2014年に日本伝統工芸士(江戸切子)認定された伝統工芸士です。

「花火」というテーマから生み出された作品で、高野秀徳氏は夜行列車ブルートレインを連想したそうです。

側面には山々と星、天面は天の川が描かれ、江戸切子の代表的文様、麻の葉、六角籠目、八角籠目も描かれています。

いつまでも眺めていたくなる美しさでした。

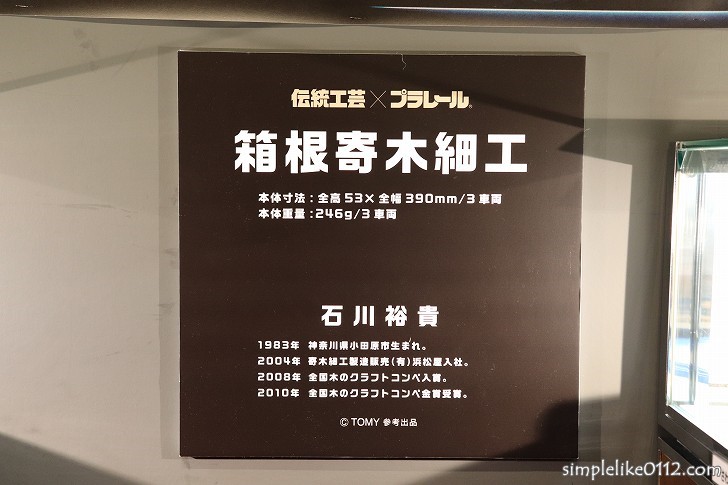

2.箱根寄木細工のプラレール

箱根寄木細工とはどのような伝統工芸なんでしょうか?

このような模様見たことあると思います。この細かな模様は木で作られているんです。

※上記商品は、伝統工芸プラレールの作者とはまったく関係のない商品です。参考のために載せています。

寄木細工(よせぎざいく)は、様々な種類の木材を組み合わせ、それぞれの色合いの違いを利用して模様を描く木工技術である。日本においては神奈川県箱根の伝統工芸品として有名であり、200年程の歴史を持つ。縞(シマ)、市松、紗綾型(サヤガタ)、麻の葉、マス、矢羽根、青海波(セイカイハ)など日本の伝統文様を木で寄せた技法である。

Wikipediaより引用

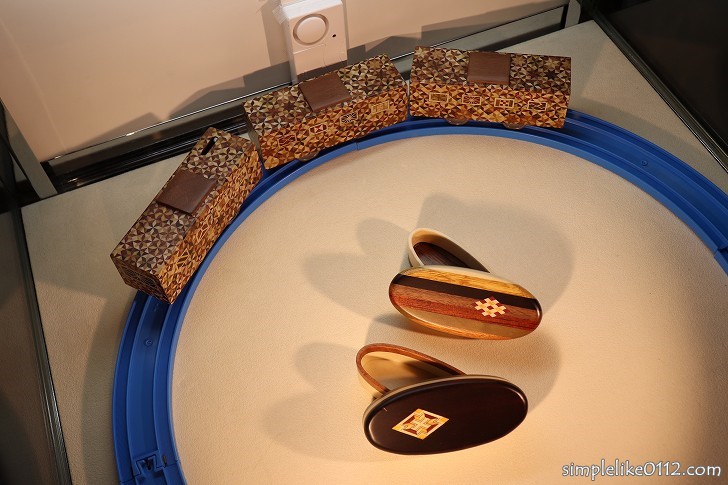

3両編成の箱根寄木細工プラレールが展示されていました。

木材から作られたとは思えないほど、細かな模様です。とても繊細ですね。

展示品は動いていません。

このプラレールを作ったのは、石川裕貴氏です。

石川裕貴氏は、全国木のクラフトコンペに入賞や、金賞を受賞された伝統工芸士です。

「花火」というテーマで、花火が上がって花開く感じを表現して作ったようです。

心温まる作品でした。

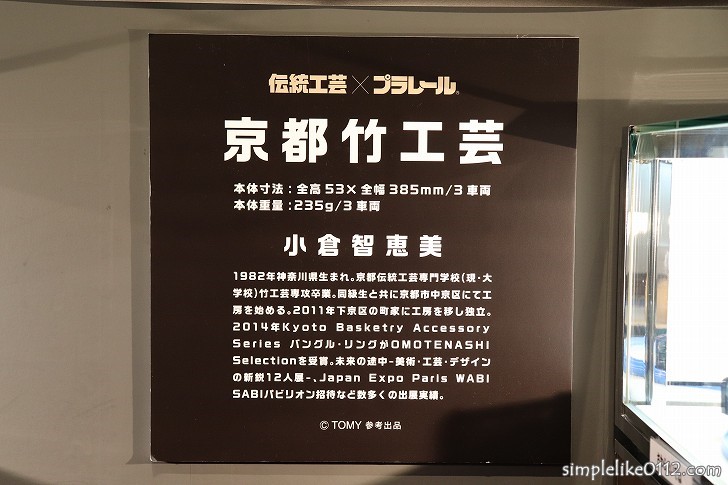

3.京都竹工芸のプラレール

京都竹工芸とはどのような伝統工芸なんでしょうか?

このように竹を編んで作られた工芸品見たことあると思います。かご(バスケット)になっている工芸品が多いですね~とってもオシャレです。

山下工芸(Yamasita craft) 籐巻六ツ目篭 中 71020870

※上記商品は、伝統工芸プラレールの作者とはまったく関係のない商品です。参考のために載せています。

竹細工(たけざいく)は、竹を加工したり、竹ひごを編み込んで細工物を作ったりすること。

竹ひごの編み込み方・編組(籠目)の種類には、基本となる六つ目編み、四つ目編み、ござ目編み、網代編み、さらには、異なる太さのひごを駆使した波網代や、麻の葉編み、松葉編み、やたら編みといった装飾的な特徴を高めたものなど、用途に応じて様々なパターンがある。

Wikipediaより引用

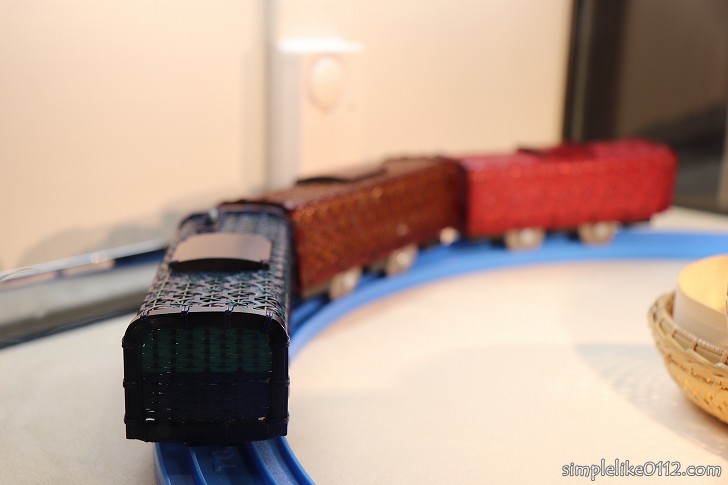

3両編成の京都竹工芸プラレールが展示されていました。

3両とも色が違う、カラフルなプラレールとなっています。すごく網目も細かいです。

展示品は動いていません。

このプラレールを作ったのは、小倉智恵美氏です。

小倉智恵美氏は、京都伝統工芸専門学校(現・大学校)竹工芸専攻卒業された伝統工芸士です。

カラフルな打ち上げ花火をイメージされたようで、3両それぞれ雪・月・花に見立てられているそうです。

菊模様やござ目編みを用いて電車らしさも表現しているようです。

竹のしなやかさと、柔らかさを感じられる作品でした。

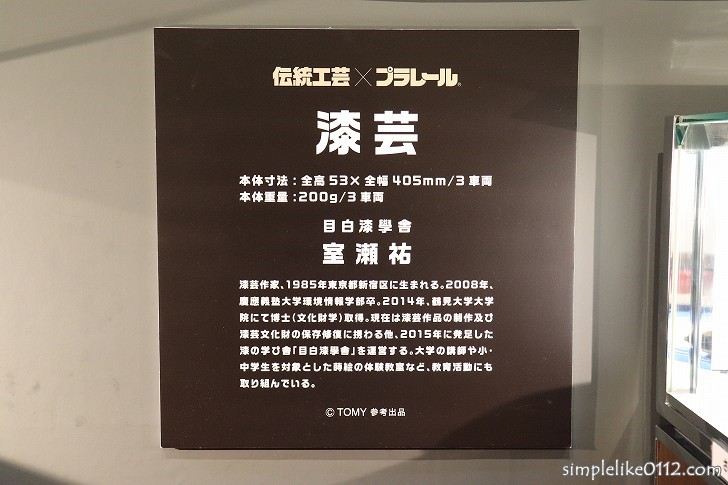

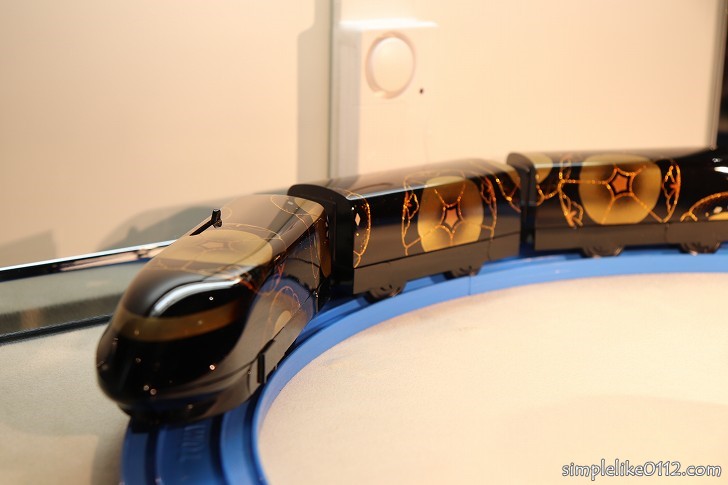

4.漆芸のプラレール

漆芸とはどのような伝統工芸なんでしょうか?

漆(うるし)を表面に塗り重ねてから装飾されている工芸品で、器物などにおおいですが、最近はスマホケースもあります。

※上記商品は、伝統工芸プラレールの作者とはまったく関係のない商品です。参考のために載せています。

漆工(しっこう)は、ウルシの樹液から精製される漆(うるし)を器物の表面に塗り重ね、様々な加飾を施す、東洋独特の伝統的技法。漆工芸(うるしこうげい)ともいう。日本、中国、朝鮮半島で盛行し、東南アジアなどでも用いられた。器物に漆を塗る髹漆(きゅうしつ)が基本に挙げられる。これに加え、最近ではスクリーン印刷なども用いられる。

Wikipediaより引用

3両編成の漆芸プラレールが展示されていました。

真っ黒なボディに、金色の装飾!やはり高級感がありますね。

展示品は動いていません。

このプラレールを作ったのは、室瀬祐氏です。

室瀬祐氏は、漆芸作品を制作したり、漆芸文化財の保存修復したり、2015年には漆の学び舎「目白漆學舎」を立ち上げた伝統工芸士です。

ボディに描かれている花は朝顔で、夏の夜空に咲く花火に見立て丸い紋様にデザインしたようです。

真っ黒と金色のコラボレーションは、とっても高級感を感じました。

動く伝統工芸プラレール

では、この伝統工芸プラレール動くのでしょうか?

実は動く伝統工芸プラレールが動画で楽しめます。

工芸士さんのインタビューもあるので必見ですよ!!

この動画は漆芸以外の車両のみ登場します。

1部自動で動かない車両に、自動で動かす演出を加えているようです。

公式YouTube:タカラトミー TAKARATOMY チャンネル

公式サイト:伝統工芸×プラレール ホームページ

まとめ

伝統工芸×プラレールどうだったでしょうか?

僕は伝統工芸品ってついつい見入ってしまうんですよね~興味があるといいますか。

江戸切子、箱根寄木細工、京都竹工芸、漆芸はどれも好きですね。

プラレールという子供のおもちゃに伝統工芸を融合させたのがとっても面白い!!

この企画は2017年5月に発表されています。「花火」をテーマに工芸士さんが作品を作っています。

ということは・・・来年、再来年とテーマを変えて新たな伝統工芸×プラレールが誕生するんでしょうか?

すごく楽しみに待っています。ちなみに発売の予定はないですよ~!

プラレール博in大阪『2018』で展示されていたので、場所を変えても展示されると思います。

あなたも、近くにプラレール博がやってきたら足を運んでくださいな!!

プラレール博へ行こう前編>>>プラレール博in大阪『2018』完全版【前編】無料エリア・巨大ジオラマ・スタンプラリーで楽しもう!

プラレール博に行こう後編>>>プラレール博in大阪『2018』完全版【後編】シンカリオンとアトラクションゾーンの楽しみ方!